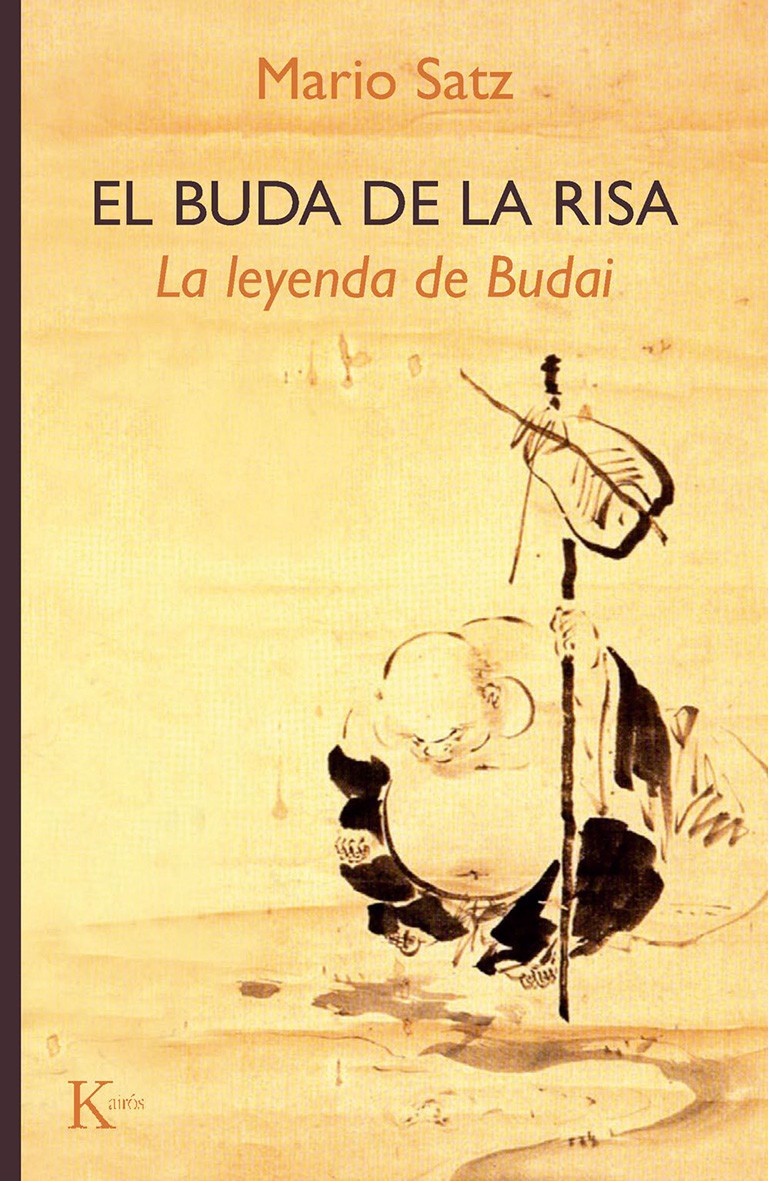

CAPÍTULO I :

–Lloverá –dijo el viajero a quienes todos llamaban Budai, el

monje risueño–. Los pájaros se refugian, la tierra aguarda, las

cortezas crujen.

En esos días, en un tiempo fuera del tiempo, el otoño era

una oscilación de hojas ocres, tallos frágiles y frutos rojos.

Los caminos eran difíciles de transitar, cambiantes e inseguros.

Budai llevaba tantos años deambulando que ya no recordaba

cuántos. Era un hombre de estatura media, vientre poderoso

y largos lóbulos de meditador. Tenía en su haber varios

oficios, pero no ejercía ninguno. De sus escasas posesiones

la más preciada era un saco de tela basta, ceniciento y flexible.

La vara de bambú que ritmaba sus pasos era casi tan alta

como él.

–Lloverá –dijo Budai mirando el cielo. Había aprendido a

hablar con las piedras, las flores y los animales, de manera que

su soledad estaba siempre poblada de diálogos.

El mundo, cómo no, estaba en guerra. Familia contra familia,

hermano contra hermano, país contra país. Una vez, al

despertarse al alba en la cueva donde había pasado la noche,

Budai oyó y luego vio el goteo de una estalactita, y después el

lento fluir de un manantial.

–Lo que cae y lo que surge, lo que muere y lo que nace son

simultáneos –se dijo–, la guerra y la paz existirán siempre. Si

el dolor es sabio, nos abre la puerta para que salgamos de él.

El puente de piedra era ancho, para que pudieran cruzarlo

carros de campesinos y los ejércitos que iban y venían con su

clamor de heridos y sus delirios de poder. Budai bajó el terraplén

con pasos firmes e inspeccionó las sombras, el musgo,

el agua que aceleraba su curso de lluvia en lluvia. Cuando se

sentó a meditar, la tormenta cruzó truenos y relámpagos a escasa

altura. Protegido por el arco de piedra, el viajero respiró

hondo. No sabía, no podía saber que instantes más tarde su vida

cambiaría para siempre. En su pecho y en su garganta, la risa,

sol del alma, estaba a punto de nacer.

Había aprendido a hablar con las piedras, las flores y los animales.